今年の高校野球も残すところ決勝戦まで来ました。さて、1958年の夏の甲子園。魚津対中京商の一戦が延長25回、4時間55分という最長試合として記録されていること、知ってますか?

今の高校野球では考えられない長さ。でも、それだけ試合にかけた想いや持久力がすごかったんやろうなぁ、と想像するだけで胸が熱くなります。ちなみに今年の大会では、熱中症対策として5回終了時に8分間の「クーリングタイム」が設けられています。時代の変化に応じてルールを柔軟に変える。そういう“姿勢”が、長く愛される理由かもしれませんね。

実は、この話って「店舗づくり」にも似てるところがあるんです。

というのも、僕たちが関わる「内装工事の見積もり」って、昔と比べて見方や考え方がだいぶ変わってきてるんです。コロナ以降の資材高騰、職人不足による人件費上昇、納期の不安定さ……。正直なところ、「見積もりを鵜呑みにするとあとで痛い目をみる」ということも増えてきました。

今回は、「店舗内装工事の費用で後悔しないために、見積もりのどこを見ればいいのか?」をテーマに、チェックポイントと“隠れコスト”の話を、コトスタイルなりの視点でお届けします。

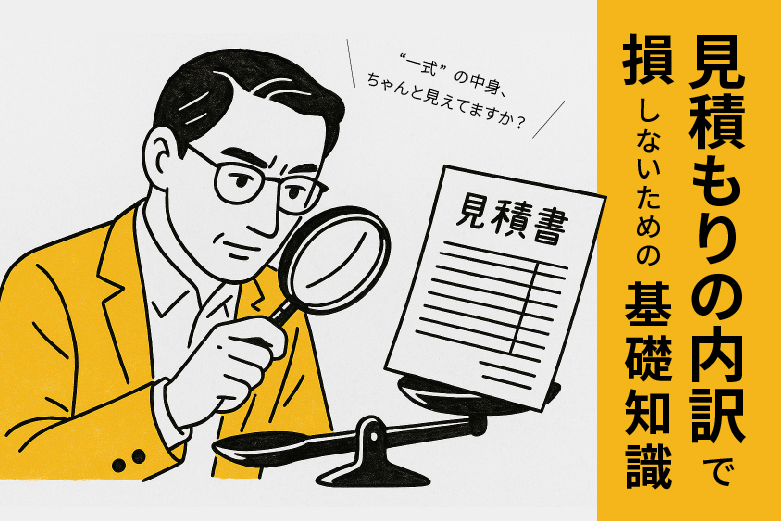

「高い or 安い」の前に、まず“内訳”を疑ってみる

たとえば、同じ10坪のカフェを作るとして、A社は500万円、B社は350万円の見積もりを出してきた。「安い方がいいに決まってる」と思ってB社にお願いしたら、後になって追加費用がかさんで、結果A社の方がトータル安かった……という話は、本当に多い。

なぜこうなるかというと、「見積もりに含まれていない項目」があとから発生するからです。

よくある“見落としがちな”項目例:

- 電気の引き込み工事(基本契約容量では足りないケース)

- 消防・保健所対応で必要な設備工事

- 看板やサイン工事(意外と高額)

- 廃材処分費や産廃費(撤去系の項目が抜けがち)

これらが最初の見積もりに入っていない場合、「それは別途です」と言われてしまう。つまり、見積書の金額よりも、“何が含まれていて何が含まれていないか”の方が大事なんです。

“セット価格”に潜む、落とし穴

たとえば「厨房一式 150万円」みたいな書き方。

これは一見わかりやすいんやけど、実際に中身を見てみたら「必要な機器が入っていなかった」「中古品ばかりで寿命が不安」ということもあります。厨房だけじゃない。たとえば「電気工事一式」「塗装工事一式」など、“一式”という言葉はとても便利やけど、ときにあいまいでもある。

チェックのポイント:

- 「一式」となっている項目は、詳細明細をお願いする

- 数量や単価が曖昧なものは確認する(例:コンセント増設×〇箇所)

- 「必要最低限」と「十分満足」の差が何に出るのかを聞く

僕たちがよくやるのは、「この予算で“できること”と“できないこと”をあらかじめ明確にしておく」こと。そうすることで、見積もりは「最終価格」じゃなく、「交渉と判断のためのベース」になります。

京都ならではの見積もり注意点

京都で店舗を開業する場合、見積もりにおいて気をつけなあかんことが、いくつかあります。

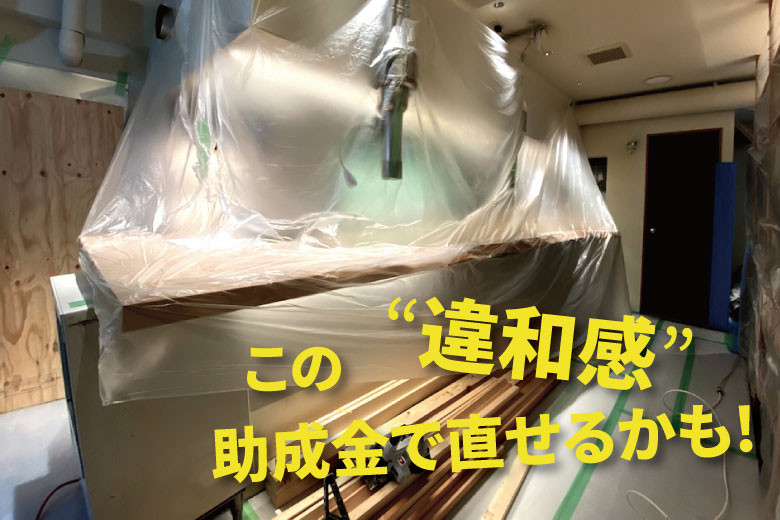

ひとつは、建物の構造が読めない物件が多いということ。

たとえば町家や築50年以上の古ビルは、壁や床を壊してみないと内部がわからない。その結果、解体工事中に「追加で補強が必要」「土台が腐っていた」などが見つかると、想定外の費用が発生します。

もうひとつは、近隣との距離感と音・においへの配慮。

京都は住宅密集地が多く、店舗開業時に近隣トラブルにならないよう、空調機器の位置変更や防音工事を追加で求められることも。

そのための対策は?

- 解体前の「予備調査」の段階から施工会社に現場を見てもらう

- 見積もりに“予備費( contingencies )”を設ける

- 必要に応じてご近所への事前挨拶も施工会社と相談

追加費用を防ぐための実践的なチェックポイント

見積もりの“漏れ”と“ダブルカウント”に注意

「この項目、他のところでも書かれてるけど重複してない?」

というケースもあります。たとえば電気工事の中に「スイッチ・コンセント設置」があり、別の「什器設置」工事の中にも「照明設置」と記載されていたりすると、どちらが実施し、どちらが費用を取るのか曖昧になります。

対策:

- 同じ工事項目が別の項目にまたがっていないかチェックする

- 項目ごとに「誰がやるのか」「いつやるのか」を明確にする

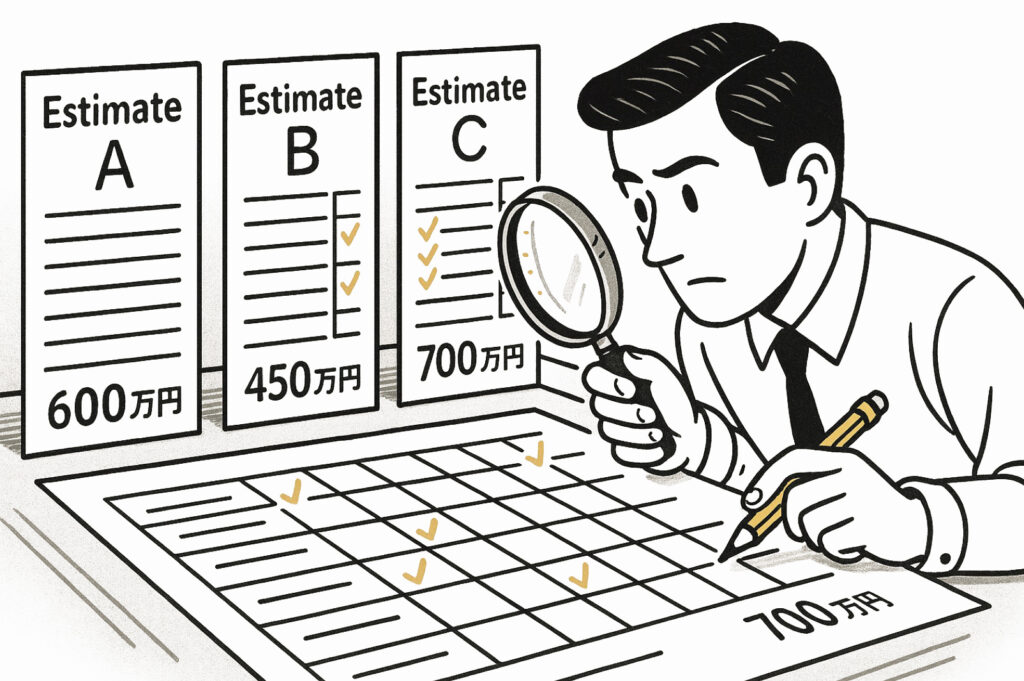

複数社の見積もりは“比べ方”が大事

「A社が600万円」「B社が450万円」「C社が700万円」…と3社から出てきたとしても、単純に金額だけで選ぶと危険です。まず見るべきは、含まれている内容の幅。たとえば、C社の700万円には冷暖房や家具、看板まですべて入っているのに、B社の450万円には仕上げ工事しか入っていないということも。

比較のコツ:

- 同じフォーマット(Excelなど)で並べてみる

- 各項目を横並びにして、「含まれている/いない」を明確にする

- 総額でなく“網羅性と透明性”で判断する

「あのとき聞いておけば…」を防ぐために

実際に他社であった事例でこんなことを聞いたことがあります。「空調工事が見積もりに入っていなかった」「厨房機器の設置費用が別途だった」などの理由で、オープン直前に100万円単位の追加が発生したこと。

あるパン屋さんでは、「工事中に出た廃材処分が想定以上」で15万円の追加。別のカフェでは「オープン後の看板が設置されていなくて“道に迷った”とクレームが来た」など、予期せぬ費用や対応があとを絶ちません。

でも逆に、こういった“事例”を踏まえて、「先に全部出してもらおう」と徹底されたお客様もいます。打ち合わせ時点で、「別途費用になる可能性のある項目は全部リストアップしてください」と依頼し、それを見積もりに盛り込んでおく。結果、追加費用ゼロでスムーズな開業に至ったケースも。

最後は“信頼関係”に尽きる

見積もりが丁寧であることと、対応が誠実であること。この2つがそろっていないと、安心して任せることはできません。金額だけでなく、「この会社に任せて大丈夫か」を判断するために、

- 対応の速さ

- 説明の分かりやすさ

- “見えないところ”への配慮

こういった視点も重要です。

僕たちコトスタイルは、単に見積もりを出すだけではなく、その金額の“意味”をちゃんと共有しながら、一緒にお店づくりを進めていける存在でありたいと思っています。

まとめ:「予算を守る」=「細部を見逃さない」こと

見積もりとは、「未来を想像するための設計図」でもあります。だからこそ、細かく、丁寧に、一緒に見ていくことが大切。後悔のないお店づくりのために、「これって何の費用?」「含まれてる?含まれてない?」という疑問を遠慮なく投げかけてください。

コトスタイルでは、あなたの大切な一歩を、見積もりの段階から全力でサポートします。

▶︎ [ 店舗工事の相談はこちら ]